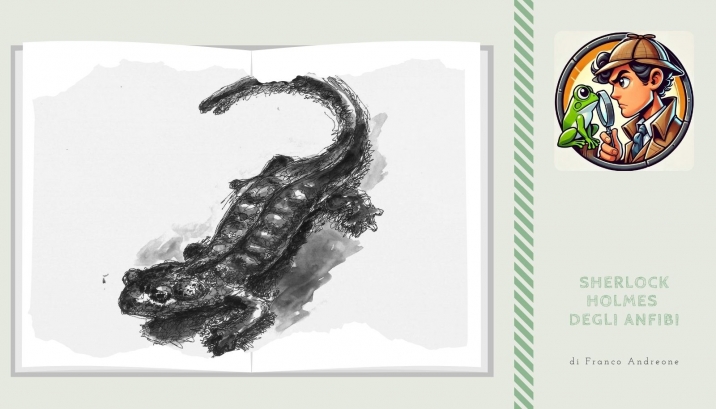

La Salamandrina di Savi (Salamandrina perspicillata) è un anfibio tanto esile quanto raro. E' lunga soltanto dieci centimetri - la maggior parte costituiti dalla coda - per un peso inferiore ai 4 grammi. Si tratta di una specie di eccezionale interesse biogeografico: non esistono altri consimili in tutta la Terra al di fuori dell'affine Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), presente nella porzione più meridionale della catena appenninica, dalla Campania centrale e meridionale alla Basilicata e alla Calabria. Nel Miocene, il genere Salamandrina era presente anche in Sardegna e in Grecia, oggi lo troviamo soltanto in Italia continentale, esclusivamente lungo l'Appennino.

La specie adotta una particolare strategia per difendersi dai predatori che consiste nell'inarcare il dorso, la coda e le zampe all'indietro, così da mostrare le parti inferiori i cui colori accesi segnalano la presenza di veleno all'interno del corpo, cosa del resto non ancora dimostrata per questa piccola salamandra. In Piemonte può essere osservata all'estremo sud est della regione, nei corsi d'acqua secondari del Parco naturale dell'Alta Val Borbera, dove ci sono le ultime consistenti popolazioni. La Salamandrina di Savi è segnalata anche più a ovest lungo l'Appennino, ma con contingenti decisamente scarsi, come nel caso del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, dove è stata scoperta da un gruppo di ricerca dell'Università di Genova.

La Salamandrina di Savi, come tutti gli anfibi, è strettamente legata ai corsi d'acqua che utilizza per deporre le uova e per lo sviluppo delle larve. Una delle principali minacce, oltre ai prelievi idrici incondizionati, è l'immissione di pesci a scopo di pesca sportiva, fatta spesso senza un'approfondita valutazione degli impatti causati dalle specie esotiche. Il Parco naturale dell'Alta Val Borbera è stato istituito nel marzo del 2019 anche per tutelare la sopravvivenza di un anfibio così importante non solo per la Regione Piemonte ma per la biodiversità erpetologica mondiale.